Qu'attendre des bouleversements provoqués par la crise sanitaire ?

L'actuariel 37

Les stratégies à l’œuvre lors des grands conflits du vingtième siècle ont bouleversé les économies, le système financier et les équilibres internationaux. La crise sanitaire apporte aussi son lot de transformations, que l’histoire économique des conflits met en perspective.

Emmanuel Macron a employé l’expression à six reprises lors de son intervention télévisée du 16 mars : « Nous sommes en guerre. » Des mots forts pour justifier des mesures historiques destinées à lutter contre l’épidémie de coronavirus. Dans la foulée du président de la République, plusieurs membres de l’exécutif sont montés au créneau pour annoncer la mise en place d’une « économie de guerre » et un arsenal de dispositifs exceptionnels – confinement, attestations de déplacement, arrêt d’une grande partie des activités économiques… Si le contexte diffère à bien des égards d’un conflit géopolitique l’interventionnisme de l’État et ses initiatives ne sont pas sans rappeler certains des instruments institués durant les grands conflits mondiaux. L’économie de guerre « est née au XXe siècle avec la Première Guerre mondiale », avance Philippe Moreau Defarges, politologue, ancien diplomate et spécialiste des questions internationales. Alors que les belligérants s’attendaient à un conflit de courte durée, celui-ci s’est prolongé sur plusieurs années, exigeant de plus en plus de ressources. La guerre a ainsi acquis un caractère « total » : pour la gagner, il fallait être capable de financer et d’organiser sur le long terme la production efficace d’armes et de biens essentiels à la survie de la nation. « Toute la vie économique était centrée autour du combat », résume Philippe Moreau Defarges. Si « les travaux de recherche contemporains portent très peu sur l’économie de guerre », relève Julien Malizard, de l’Institut des hautes études de défense nationale (IHEDN), la littérature sur le sujet permet néanmoins de dégager quelques constantes. À commencer par le rôle central de la puissance publique. « Véritable laboratoire du dirigisme, la Première Guerre mondiale a constitué une césure fondamentale dans l’histoire du capitalisme », analyse Éric Bosserelle, maître de conférences en sciences économiques à l’université de Reims. Les deux guerres totales du XXe siècle (1914-1918 et 1939-1945) ont donné à la puissance publique une place inédite, dépassant largement les fonctions régaliennes, et finalement accouché de l’État providence (1).

Mesures d’urgence et réquisitions

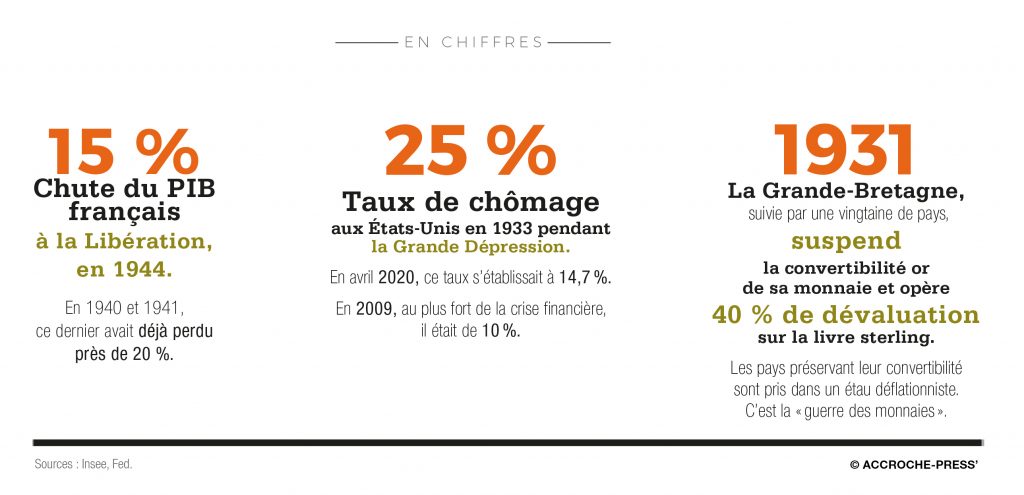

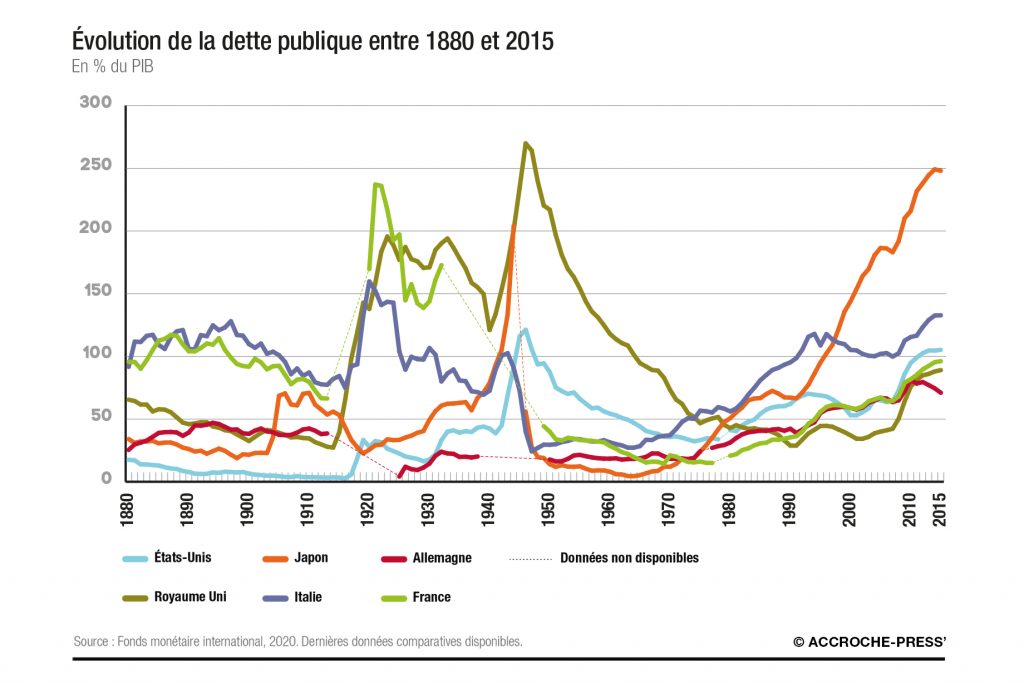

Autre caractéristique d’une économie de guerre : les industries prioritaires – à commencer par l’armement – monopolisent la quasi-totalité des moyens disponibles. « L’État peut mobiliser des forces privées grâce à l’outil juridique de la réquisition, voire de la nationalisation », rappelle Olivier Kempf, général 2e section de l’armée de terre et docteur en sciences politiques. La nouvelle allocation des ressources, les limitations en termes de production et d’importation entraînent des rationnements et une pénurie. « L’État doit arbitrer entre “le beurre et les canons”, c’est-à-dire entre le moral des populations de l’arrière et les moyens nécessaires au front », explique l’historien Vincent Bernard, spécialiste des guerres de l’ère industrielle. La pénurie s’accompagne logiquement d’un développement de l’économie informelle. Les biens rares s’échangent sous le manteau. Pour financer l’effort de guerre, l’État ne peut compter seulement sur l’impôt. Pendant la Première Guerre mondiale, par exemple, les recettes fiscales de la France ne couvraient que 16 % des dépenses militaires. La puissance publique a dû recourir massivement à l’endettement, en grande partie auprès de ses propres ressortissants. Des campagnes publicitaires encourageaient les particuliers à vendre leur or et à acheter des bons du Trésor. « L’épargne était relativement abondante en raison des rationnements et de la faible consommation », précise Jean-Marc Siroën, professeur émérite d’économie à Paris-Dauphine. Pendant la Grande Guerre, la dette publique a été multipliée par 30 en Allemagne, par 25 aux États-Unis et par 6 en France, d’après des données compilées par l’économiste Pierre Bezbakh. La guerre a des conséquences économiques dévastatrices. Des deux côtés du Rhin, la production industrielle a chuté d’environ 40 % entre 1913 et 1920. On estime que 25 % de la richesse nationale japonaise a été détruite en 1945, année des bombardements atomiques sur Hiroshima et Nagasaki.

Développement de la croissance et de la concurrence

La guerre recèle aussi des opportunités de croissance. Elle stimule la production de secteurs hautement capitalistiques et fait jouer à plein les économies d’échelle : dans la production d’acier, d’explosifs, de chars, etc. Les conflits militaires d’envergure encouragent « l’innovation technologique et la concentration industrielle », note Éric Bosserelle. Ce constat est valable avant, pendant et après la guerre. Pendant la préparation à un éventuel conflit, la croissance est dopée par les investissements militaires sans que le pays ne subisse encore de destructions. « Le réarmement de l’Europe a joué un rôle déterminant dans la sortie de crise des années 1930 », explique ainsi Éric Bosserelle. Les gouvernements ont mobilisé leurs usines dans la sidérurgie, la chimie ou l’automobile. À partir de 1933, le pouvoir allemand a investi largement dans son arsenal militaire, ce qui a profité aux entreprises du secteur civil. « Il y eut un véritable capitalisme d’État nazi, qui respectait la propriété privée à condition que l’industriel suive l’effort de guerre », décrypte Joseph Henrotin, politologue spécialisé dans les questions de défense. Les groupes Porsche, Krupp et Daimler-Benz, par exemple, fabriquaient des chars d’assaut, tandis que Hugo Boss fournissait des uniformes au régime. Le résultat a été fulgurant. En 1939, l’Allemagne « a dépassé d’un tiers son niveau de production de 1929 et a rejoint la seconde place économique mondiale », souligne Éric Bosserelle. En faisant des commandes d’envergure à quelques entreprises, le Troisième Reich a encouragé la concentration du système productif autour de cartels qui allaient être au coeur du « miracle allemand » après la défaite. Les entreprises américaines n’étaient pas en reste. Les champions d’outre-Atlantique comme Esso, Kodak ou IBM ont largement commercé avec le régime nazi pendant les années 1930, et même pour certains pendant les années 1940 (Opel, filiale de General Motors à l’époque, assemblait des camions et des avions pour l’Allemagne). Pendant la Seconde Guerre mondiale, les chantiers navals américains, les constructeurs automobiles comme Ford et Jeep, les firmes aéronautiques telles que Boeing, Lockheed ou Bell ont tourné à plein, tirant profit des commandes des Alliés et des difficultés des industriels européens. Après-guerre, les énormes besoins en reconstruction ont nourri une forte reprise de l’activité dans les pays touchés. Ce rebond s’est concrétisé par les Années folles après la Première Guerre mondiale et par les Trente Glorieuses après 1945. La France a dû « reconstruire dans leur quasi-intégralité des villes comme Le Havre ou Lorient », pointe Olivier Kempf. Plus que tous les autres pays, le Japon et l’Allemagne ont rebondi de manière exceptionnelle après 1945, au point de rejoindre les toutes premières puissances mondiales. « Ces deux économies disposaient d’un capital humain extrêmement bien formé, elles sont parvenues à innover et à s’insérer avec succès dans le commerce international », décrypte Julien Malizard. Des bonds technologiques significatifs ont été accomplis après 1945 dans des secteurs de pointe comme l’aéronautique, le spatial, le nucléaire civil et l’informatique. L’entrée dans la guerre froide a en effet prolongé la dynamique d’innovation alimentée par les deux guerres mondiales. Sans être une guerre totale, l’affrontement pendant plusieurs décennies entre le bloc occidental et le bloc soviétique a déclenché une course à l’armement de longue haleine. Les dépenses militaires représentaient 44 % de la dépense publique aux États-Unis (2) dans les années 1960 ! Au point que le président Eisenhower mit en garde son pays contre l’influence grandissante du « complexe militaro-industriel ». Son avertissement est resté d’actualité, comme l’ont illustré les polémiques autour de la guerre en Irak et des « armes de destruction massive ». « Depuis 1945, l’économie étatsunienne est une économie de guerre qui a besoin en permanence du conflit ou en tous les cas de sa menace (par exemple la guerre froide) pour fonctionner », écrit l’historien Jacques R. Pauwels dans Le Mythe de la bonne guerre (2005).

Une stratégie pour dominer le système financier

L’économie de guerre au XXe siècle a par ailleurs bouleversé le système financier. Les banques centrales ont fait tourner la planche à billets pour aider les États à financer l’effort de guerre. La quantité de monnaie en circulation a bondi, ce qui, cumulé à la rareté de certains produits, a alimenté l’inflation. « En France, la masse monétaire fut multipliée par quatre pendant la Première Guerre mondiale », relève ainsi Julien Malizard. Écrasée par le poids des réparations, l’Allemagne vaincue a connu une inflation qui a atteint plusieurs centaines de pourcents par jour autour de 1923 ! La crise des années 1930 puis la Seconde Guerre mondiale ont prolongé cette dynamique inflationniste. « La hausse générale des prix fut sans précédent depuis la fin des guerres napoléoniennes », note Éric Bosserelle. Après 1945, la hausse moyenne des prix en France dépassait ainsi les 40 % par an. Les épargnants ont vu s’effondrer la valeur de leur patrimoine financier. Les pays européens n’ont eu d’autre choix que de suspendre la convertibilité en or de leur monnaie. La domination américaine connaît sa consécration lors de la conférence de Bretton Woods, en juillet 1944. « Elle a formalisé le passage de flambeau entre la livre sterling et le dollar comme monnaie pivot du système financier international », souligne Jean-Marc Siroën. Le Royaume-Uni était représenté par l’économiste John Maynard Keynes tandis que Harry Dexter White menait les négociations du côté des États-Unis. Alors que Keynes défendait la mise en place d’un nouvel étalon monétaire (le « bancor »), les délégués de 44 pays se sont rangés à la position américaine, un système monétaire fondé sur des changes quasi fixes par rapport au dollar. « Il fallait faire redécoller les économies en assurant une stabilité au commerce international. D’où l’intérêt de ce système de changes fixes avec dévaluations contrôlées », analyse Julien Malizard. Au passage, les deux guerres mondiales ont métamorphosé l’ordre économique mondial, accélérant le déclin de Londres au profit de Washington. Entre 1913 et 1920, la production industrielle américaine a bondi de plus de 40 % tandis que celle de la France et de l’Allemagne s’effondrait dans les mêmes proportions. Puis, entre 1939 et 1944, le produit national brut (PNB) américain a progressé de 154 % (3). L’économiste Michel Beaud estime que la Seconde Guerre mondiale a réussi ce que n’était pas parvenu à faire le New Deal de Roosevelt : tourner la page des années 1930 et relancer enfin le capitalisme américain.

De fait, le taux de chômage américain s’élevait encore à 10 % en 1940. Il a fallu attendre l’entrée en guerre pour retrouver le plein emploi outre-Atlantique. En boostant la production industrielle et les exportations, la Seconde Guerre mondiale a définitivement sorti les États-Unis d’une Grande Dépression qui aura duré plus d’une décennie. La position américaine au sortir d’un conflit sanglant (60 millions de morts) était incontestable. En 1945, les États-Unis dominent la production industrielle mondiale. Ils ont soutenu l’Europe à travers le plan Marshall et installé des bases militaires au Japon. Ils détiennent par ailleurs l’essentiel des réserves d’or.

L’incontournable exigence sociale

Reste le volet social. Si la guerre met en sourdine les grèves et les manifestations, l’après-guerre s’accompagne souvent de progrès sociaux notables. Par effet de rattrapage, les revendications restées muettes se ravivent avec d’autant plus d’intensité après le conflit. En 1945, sur fond de revendications ouvrières et de crainte du communisme, la France crée la Sécurité sociale et opte pour un partage plus équilibré de la valeur ajoutée entre salariés et actionnaires. Cette forme nouvelle de capitalisme a grandement contribué au cercle vertueux entre production et consommation de masse – celui-là même qui a fait le succès des Trente Glorieuses. La crise du coronavirus a, semble-t-il, ravivé la nostalgie de cette période de croissance restée inégalée dans les pays occidentaux. « Il faut retrouver l’esprit de 1945, celui du progrès par l’État », défend ainsi Pierre Villard, le coprésident du Mouvement de la paix – une organisation pacifiste –, dans le mensuel Alternatives économiques. Tandis que des chercheurs de l’université de Californie avancent que l’activité humaine et la destruction de la biodiversité jouent un rôle majeur dans l’apparition de nouveaux virus, d’aucuns voient dans cette crise l’opportunité de rééavaluer l’utilité sociale des différentes activités économiques et d’investir dans la transition écologique. Reste à savoir si l’électrochoc suffira à provoquer un tel changement de perspective, quitte à stopper la concurrence fiscale entre États. Soixante-quinze années de mondialisation sont tout de même passées par là.

LE DIFFICILE PARI DE L’INFLATION

pour réduire la « coronadette »

Les deux guerres mondiales ont entraîné un bond de l’endettement public des pays belligérants. Elle représentait 237 % du PIB en 1921, et 270 % du PIB en 1944. Dans les deux cas, le ratio dette sur PIB a chuté pendant les années qui ont suivi grâce au retour de la croissance économique et de l’inflation, qui ont alimenté à la fois les recettes publiques et la hausse du PIB nominal – donc réduit le numérateur et augmenté le dénominateur. D’après un rapport du Sénat en 2017 (4), le ratio d’endettement en France est ainsi passé de 270 % du PIB en 1944 à environ 15 % à la fin des années 1960, pour atteindre 98,8 % aujourd’hui. Quid de 2020 ? La crise économique provoquée par le coronavirus creuse l’endettement des États, qui ont lancé des plans de soutien massifs pour limiter la casse. Que ce soit la Fed, la Bank of England ou la Banque centrale européenne, les banques centrales ont financé sans sourciller le surcroît de dette publique. Certains économistes, à l’instar d’Alain Minc, plaident pour l’émission par la BCE de titres de dette à 100 ans, voire perpétuelle. Ils soulignent que le risque inflationniste n’est pas du tout comparable à celui des deux guerres mondiales, au moins pour trois raisons : le faible prix du pétrole, la concurrence internationale et les capacités de production disponibles. Il y aura certainement un effet rattrapage de la consommation une fois les économies revenues « à la normale ». Mais, contrairement aux périodes d’après-guerre, il paraît peu probable de tabler sur des revenus liés à la reconstruction d’infrastructures matérielles, ni donc sur l’inflation. En définitive, le ratio dette sur PIB ne devrait pas connaître la même trajectoire descendante qu’au lendemain des grands conflits militaires.

EST-ON ENTRÉ

dans une économie de guerre ?

Si des parallèles peuvent être dressés, la situation économique liée au coronavirus n’est que partiellement comparable à celle des grand conflits mondiaux.

« Une économie de guerre ? C’est en ce moment », a affirmé avec aplomb la secrétaire d’État auprès du ministre de l’Économie, Agnès Pannier-Runacher, dans les premiers jours du confinement. « C’est comme à la guerre : il y a ceux qui sont sur le front et il y a la ligne arrière », a renchéri la ministre de la Transition écologique et solidaire, Élisabeth Borne. Entre l’économie de crise d’avril 2020 et celle d’une puissance engagée militairement, des similitudes peuvent certes être trouvées. Les priorités sont revues. La machine économique est mise au service du combat contre l’ennemi, en l’occurrence le virus, quitte à ce que des secteurs majeurs comme le transport aérien, le tourisme ou l’industrie automobile soient mis à l’arrêt. Autre parallèle majeur, l’État passe au premier plan. Il retrouve son rôle de pilote économique et sort un arsenal d’une ampleur exceptionnelle. Le gouvernement impose par décret des fermetures d’établissement. Il sauve des sociétés comme Air France, interdit aux entreprises aidées de verser des dividendes. Il assure qu’il fera « tout ce qu’il faut » pour protéger ses industries stratégiques des prédateurs étrangers. L’exécutif aux manettes procède d’ailleurs à des réquisitions ciblées. Le gouvernement espagnol, par exemple, saisit des hôtels pour accueillir les malades du coronavirus. Aux États-Unis, des centres de convention sont transformés en hôpitaux de campagne. Invoquant une loi datant de la guerre de Corée, le président américain, Donald Trump, a même contraint le constructeur automobile General Motors à fabriquer des respirateurs artificiels. Toutefois, la crise sanitaire n’est que partiellement comparable aux grands conflits militaires. « L’économie de guerre suppose une guerre totale mobilisant l’ensemble de la société », relativise le politologue Philippe Moreau Defarges. L’appareil productif n’a pas subi de destructions et le rebond d’après-crise sera donc limité, sauf en cas de plan de relance industriel ou de rénovation. Les réquisitions ont eu lieu dans des proportions très modérées. Des industriels ont certes réorienté leur outil de production pour fabriquer des masques, des respirateurs ou du gel hydroalcoolique, mais c’est davantage le résultat d’une mobilisation spontanée que d’une pression dirigiste de l’État. Si Emmanuel Macron a évoqué un contexte de guerre, c’est avant tout « une posture symbolique pour mobiliser les énergies et justifier les mesures exceptionnelles de confinement », analyse l’historien Vincent Bernard. « En prenant beaucoup de pincettes, nous pourrions éventuellement comparer notre situation à l’été 1914. La France crut alors que la guerre serait courte, et la mobilisation de la population fut quasi totale, provoquant une chute de 40 % de la production industrielle et agricole pendant plusieurs mois », poursuit le spécialiste. Néanmoins, le gouvernement a rapidement fait machine arrière en rappelant une partie de la main-d’oeuvre mobilisée pour relancer la production d’obus.

Notes et éclairages

Notes et éclairages

1. The War and the Welfare State in Britain, Arthur Marwick, 1981.

2. L’Interventionnisme libéral. La politique industrielle de l’État fédéral américain, Bertrand Bellon, Economica, 1986.

3. Guerres, transformation du capitalisme et croissance économique, Éric Bosserelle, 2008.

4. La dette publique de la France : un poids du passé, un défi pour l’avenir, Sénat, mai 2017.