Le pétrole, ressource par définition non renouvelable, s’épuise...

L'actuariel 33

Au-delà des questions sur l’échéance et les modalités de la rupture, les enjeux environnementaux et économiques s’invitent et s’imposent comme autant de défis dans le débat.

Dans un débat sur le pic pétrolier, il y a toujours quelqu’un pour dire : « Où est le problème ? Ça fait des décennies qu’on aurait dû l’atteindre et on n’y est toujours pas… » Et quelqu’un pour rappeler cette évidence, qui relève des mathématiques : « Dans un monde fini, toute consommation d’une ressource non renouvelable ne peut que tendre vers zéro avec le temps. » Or, justement… le temps passe.« Les courbes de découvertes et de consommation se sont croisées dans les années 1980, pile au moment de la célèbre série télévisée Dallas », rappelle Matthieu Auzanneau, directeur du think tank The Shift Project, qui œuvre en faveur d’une économie libérée de la contrainte carbone (1).

Les alertes se multiplient

Quarante ans plus tard, les alertes se font donc de plus en plus précises. Exemples ? En février 2018, Patrick Pouyanné, PDG de Total, prévient dans un entretien au journal Le Monde : « Après 2020, on risque de manquer de pétrole. » Au mois de septembre suivant, Alexander Novak, ministre de l’Énergie de la Russie, déclare à propos de son pays : « We will reach a peak of 570 million tons in 2021. » Mais l’avertissement le plus fort vient de l’Agence internationale de l’énergie (AIE), dans la dernière édition de son World Energy Outlook, fin 2018. « D’abord, l’AIE confirme que le pic du pétrole liquide conventionnel – qui représente les trois quarts de la production mondiale de pétrole – a été franchi en 2008 », détaille Matthieu Auzanneau. Autre changement historique, l’AIE annonce que « le risque de resserrement de l’offre se profile particulièrement pour le pétrole. Et pour la première fois, cette information n’est pas perdue sous forme de message codé dans les pages analyses du rapport mais figure dans le résumé pour décideurs ». Les nouveaux projets en pétrole conventionnel ne seront pas suffisants pour couvrir les besoins en 2025, indique l’agence : ils ne représentent même que la moitié de ce qui serait nécessaire. En outre, il s’agit essentiellement de projets d’offshore profond – donc complexes et chers – car tous les gisements faciles à exploiter le sont déjà et la quasi-totalité d’entre eux ont passé leur pic.

Le pétrole de schiste insuffisant

« Concrètement, seuls l’Irak et les États-Unis ont permis d’augmenter la production mondiale, précise Matthieu Auzanneau. Or l’Irak est un cas particulier car son potentiel est resté sous-exploité en raison de conflits armés depuis un quart de siècle. Quant aux États-Unis, le boom de la production n’est dû qu’au pétrole de schiste, qui a surpris tout le monde », mais qui ne semble pas pour autant rassurer l’AIE. Selon l’agence, il est peu vraisemblable que le pétrole de schiste parvienne à combler le déclin du conventionnel car il faudrait tripler sa production pour y parvenir. Or parier sur un simple doublement de cette production lui paraît déjà optimiste. « Sur les 3 000 milliards de barils de réserves prouvées de pétrole, tous types de liquides confondus, nous en avons déjà extrait un peu moins de la moitié. Il n’en reste donc qu’un peu plus de la moitié, confirme Yves Mathieu, ancien expert de l’Institut français du pétrole et auteur du livre Le Dernier Siècle du pétrole ? (Éd. Technip, 2010). Nous allons donc atteindre le pic dans les années qui viennent, qui pourra prendre pour quelque temps la forme d’un plateau ondulant, pour ensuite irrémédiablement entamer une descente et donc une contraction de l’offre. » Dont acte.

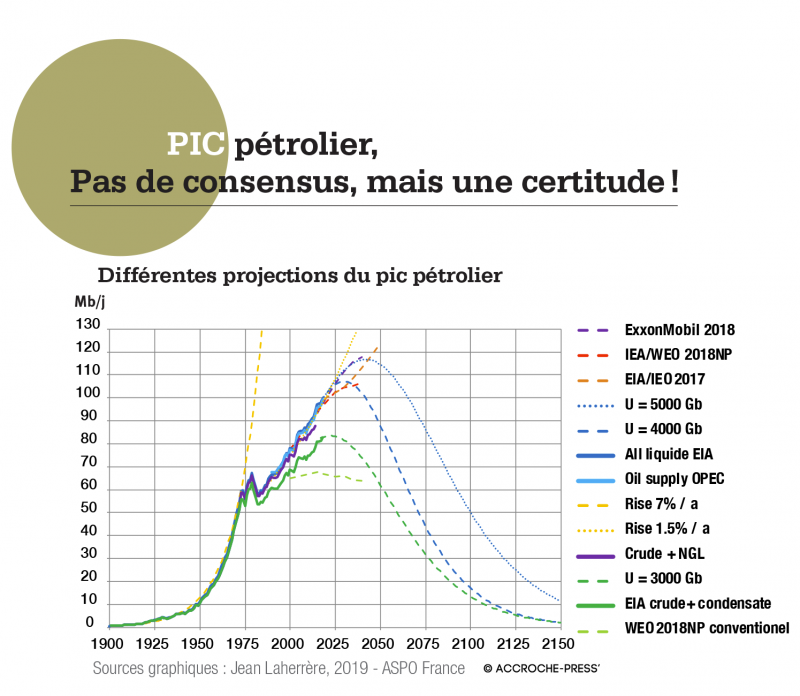

Il n’y a pas de consensus sur la date exacte du pic pétrolier, mais presque tout le monde s’accorde pour le situer au plus tard en 2040. La courbe pointillée en vert clair de l’Agence Internationale de l’énergie est la seule à ne représenter que le pétrole conventionnel, pour qui le pic est déjà passé. Cela implique qu’un tiers de la production mondiale de pétrole devra être assurée par du non-conventionnel (et la totalité de la croissance de l’offre) à l’horizon 2040. Toutes les autres projections additionnent plusieurs types de pétrole et situent le pic entre 2025 et 2040.

À noter : La lettre « U » renvoie aux « réserves ultimes ». Les sigles EIA et IEA signifient respectivement Energy Information Admnistration et International Energy Agency (AIE en français). WEO renvoie au World Energy Outlook de l’AIE.

Sources graphiques : Jean Laherrère, 2019 – ASPO France

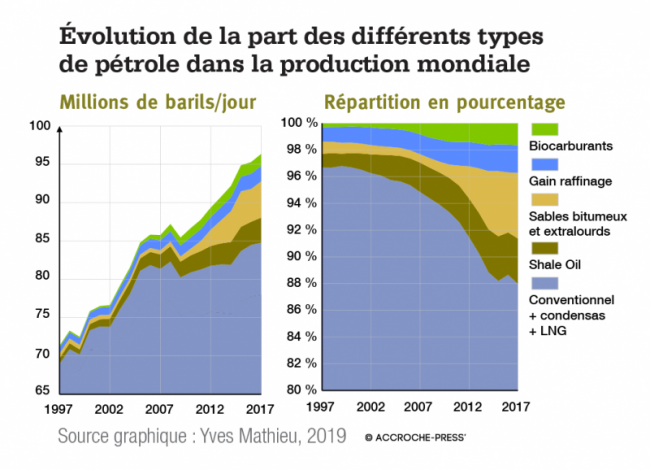

La part du pétrole brut conventionnel ne cesse de baisser par rapport aux pétroles non-conventionnels.

À noter : sur ce graphique, le brut conventionnel est associé au gaz naturel liquéfié et aux condensats (types de pétrole léger), ce qui minimise cette baisse. Le pétrole conventionnel stricto sensu ne représente en réalité « que » 75 % de la totalité de la production. Selon l’Agence Internationale de l’énergie, le pétrole de schiste ne parviendra probablement pas à combler le déclin du conventionnel, car il faudrait tripler sa production pour y parvenir et un simple doublement paraît optimiste.

Source graphique : Yves Mathieu, 2019

Le pétrole : 40 % de l’énergie finale

« Rien n’indique pourtant que cette menace soit vraiment prise au sérieux par la grande majorité des économistes et des dirigeants politiques, souligne Matthieu Auzanneau. Cette indifférence devant une pénurie pourtant bien annoncée est sans nul doute le premier obstacle à franchir pour relever le défi du pic pétrolier. » En effet, pour se mettre en ordre de bataille, encore faut-il avoir conscience du danger. Et il est de taille : le pétrole est la plus utilisée des sources d’énergie et il représente à lui seul 40 % de la consommation mondiale d’énergie finale. Alors, comment expliquer ce manque d’intérêt ? « Accepter l’idée que l’économie soit liée aux combustibles fossiles (…) poserait d’énormes problèmes aux économistes car parler de croissance sans fin deviendrait alors impossible », répond l’actuaire américaine Gail Tverberg dans son blog « Our Finite World ». En outre, même s’ils admettent la finitude des ressources, la plupart des économistes sous-estiment fortement la dépendance de l’économie à l’énergie. Selon Gaël Giraud, économiste en chef de l’Agence française de développement et directeur de recherche au CNRS, l’élasticité du PIB par rapport à l’énergie s’élève en effet à environ 60 % pour la moyenne des pays de l’OCDE, soit près de neuf fois plus que ce que l’on retrouve dans une grande partie des modèles.

D’abord l’énergie et ensuite la croissance

Plus préoccupant encore dans le cadre d’une contraction de l’offre pétrolière : l’existence d’un lien de causalité directe entre l’énergie disponible et le niveau de l’activité économique… Pour Jean-Marc Jancovici, cofondateur du cabinet de conseil Carbone 4 et membre du Haut Conseil pour le climat (2), celui-ci ne fait pas de doute : « La croissance économique ne vient pas de Mars pour faire, dans un second temps, appel à l’énergie. La physique et l’histoire nous apprennent que c’est exactement l’inverse qui se passe : d’abord la nature nous offre de l’énergie, c’est-à-dire de quoi actionner des machines, et ensuite nous pouvons comptabiliser en euros le produit de la transformation opérée par les machines. En 2018, nous avons eu plus de pétrole – surtout grâce aux États-Unis et à l’Irak –, plus de charbon et plus de gaz, et donc nous avons produit plus, ce qui explique la croissance assez forte de l’économie mondiale. »

Gaël Giraud souligne quant à lui que, sur ce point, les économistes énergéticiens sont divisés. « Mais la relation empirique observée entre l’énergie et le PIB peut s’interpréter statistiquement comme une relation causale (3) , souligne-t-il. À la suite du krach de 2007, la baisse de la consommation d’énergie a par exemple précédé la baisse du PIB dans un nombre important de pays. »

98 % des transports dépendent du pétrole

De fait, de l’énergie entre en jeu dès qu’il y a modification de température, de vitesse, de forme, de composition chimique… Or, si le pétrole est l’énergie finale que nous consommons le plus, c’est parce qu’il offre la plus forte densité énergétique et qu’il est le plus facile à transporter. Les deux tiers du pétrole que nous extrayons sont d’ailleurs utilisés par le secteur des transports, qui dépend de cette source d’énergie à 98 % : le pétrole joue donc un rôle vital dans le fonctionnement de l’économie moderne. Sinon… le pétrole est partout. Il sert dans l’industrie (9 % de ses usages, pour alimenter des chaudières produisant de la vapeur ou pour chauffer des matériaux), dans le résidentiel (9 % également, essentiellement pour le chauffage), dans la pétrochimie comme matière première (9 % encore) et, enfin, dans la production d’électricité (7 %)…

De l’énergie pour récupérer l’énergie

Autre paramètre souvent négligé et qui pourtant accentue la menace : la baisse du taux de retour énergétique (TRE), c’est-à-dire du ratio de l’énergie utilisable rapportée à la quantité d’énergie investie. Il faut en effet de l’énergie pour creuser un puits, fracturer une roche ou encore produire du pétrole à partir de sables bitumineux, sans oublier le raffinage et le transport. Comme les compagnies pétrolières ont commencé par exploiter les gisements les plus accessibles, la quantité d’énergie investie pour récupérer du pétrole moins accessible ne cesse de croître avec le temps. La hausse des prix du pétrole pourrait-elle alors compenser cette hausse des coûts d’extraction ? « Pas sur le long terme, analyse Gail Tverberg. Car, passé un certain cap, la hausse du prix détruit la demande. » Et dans un bras de fer où les prix doivent être assez élevés pour les producteurs et assez bas pour les consommateurs, il y a un moment où l’équilibre se rompt et où le système de production s’effondre. « Toutefois, il est possible de cacher pour un temps le problème par diverses techniques, notamment un endettement supplémentaire des producteurs et des taux d’intérêt plus bas pour les consommateurs » note Gail Tverberg, qui ajoute : « Il semble que nous soyons actuellement dans cette période. »

Des marchés fumigènes

En outre, il ne faudra pas non plus compter sur le signal prix pour anticiper le moment critique. « Le prix du pétrole n’est pas corrélé à l’épuisement de la ressource. Il oscille en fonction de l’interprétation subjective que font les marchés de nombreux paramètres qui n’ont rien à voir avec la réalité physique, comme des tensions géopolitiques ou des anticipations sur la croissance… », détaille Matthieu Auzanneau. D’ailleurs, quand bien même une tendance claire apparaîtrait, elle serait immédiatement repérée par les algorithmes et, de ce fait, disparaîtrait. Le prix des énergies n’est donc pas un indicateur de la tension entre l’offre et la demande : « Cette volatilité liée à spéculation n’est pas remédiable, explique le mathématicien Nicolas Bouleau (4). Elle sévit à toute échéance, à court et à long terme. Les marchés sont fumigènes, car ils empêchent la rareté d’apparaître clairement. »

Et le changement climatique ?

Physiquement annoncé mais économiquement sous-évalué et financièrement masqué, le pic pétrolier est un piège à débats sans fin et personne ne semble trouver le levier pour agir. « L’Europe devrait pourtant se sentir particulièrement concernée, puisqu’elle est cernée par des zones pétrolifères en déclin structurel : la mer du Nord, la Russie, qui représente à elle seule environ un quart de la consommation de pétrole de l’Union européenne, mais aussi l’Algérie et l’Afrique en général », souligne Matthieu Auzanneau. À cette problématique s’en ajoute une autre, qui vient complexifier la donne : le changement climatique. La pénurie de pétrole est certes une bonne nouvelle pour le climat car cela implique moins de CO2 dans l’atmosphère, mais c’en est aussi – et paradoxalement – une mauvaise : « Cela signifie que nous aurons moins de moyens pour nous adapter à un climat de plus en plus déréglé, où il faudra réparer les dégâts liés aux tempêtes, aux inondations, aux incendies, etc., prévient Jean-Marc Jancovici. Il serait donc pertinent qu’au moins 5 % du temps de travail des économistes soit consacré à regarder de près comment on gère une société en contraction économique structurelle et, dans le même temps, confrontée à de nouveaux risques majeurs, au lieu de consacrer 100 % de ce même temps à la manière optimale de maximiser une croissance supposée acquise quoi qu’il en soit. »

Quoi pour remplacer le pétrole ?

Malgré les promesses, aucune des alternatives au pétrole (hors autres énergies fossiles, écartées pour des raisons climatiques) ne pourra le remplacer dans tous ses usages ni s’aligner sur son intensité énergétique. Les deux premières générations d’agrocarburants, obtenus à partir d’huile ou de sucre, présentent de nombreux inconvénients : « Un rapide calcul montre que la production mondiale de céréales convertie en agrocarburants donne… le quart du pétrole consommé aujourd’hui ! », souligne Jean-Marc Jancovici. De fait, le transfert des usages du pétrole vers l’électricité s’annonce à ce jour comme la première option. Mais, là encore, pas de solution miracle en raison de problèmes d’acceptabilité (nucléaire dans certains pays, éolien), d’emprise sur les sols (photovoltaïque au sol, barrages hydroélectriques) et d’impacts environnementaux lors de la construction, de l’utilisation ou de la fin de vie (tous). En outre, l’hydroélectricité, première source d’énergie bas carbone au niveau mondial (6,4 % de l’énergie primaire), présente des contraintes géographiques fortes (il faut des montagnes) et risque d’être fortement impactée par le changement climatique. Quant à l’énergie produite grâce au vent et au soleil, elle a un inconvénient majeur : elle est intermittente et non stockable en masse entre les saisons. Reste la voie de l’hydrogène, notamment pour le transport. « L’hydrogène fera sans doute partie de l’équation mais n’aura pas d’impact significatif avant au moins deux décennies », indique Patrice Geoffron, professeur d’économie à Paris-Dauphine et directeur du Centre de géopolitique de l’énergie et des matières premières. De fait, la quasi-totalité de l’hydrogène est aujourd’hui produite à l’aide d’énergies fossiles : cette voie est donc à exclure. Reste l’hydrogène obtenu par électrolyse de l’eau, mais le procédé est pour l’heure très coûteux et, dans ce cas, il faut de toute façon s’assurer que l’origine de l’électricité utilisée n’est pas carbonée. Autre option peut-être prometteuse mais encore très loin d’être au point : la production à partir de matière organique végétale ou animale.

Efficacité et sobriété

« Au-delà même des nouvelles filières énergétiques à développer, le cahier des charges est dense, souligne Patrice Geoffron. Il faut également anticiper les effets induits par le changement de modèle (nous en avons un aperçu avec la crise des gilets jaunes) ; par ailleurs, des économies productrices de pétrole seront déstabilisées si une économie bas carbone émerge (nous en avons un aperçu avec le Venezuela). Il est évident que nous n’en sortirons pas sans nouvelles formes de coopération internationale. Et, avec l’effritement actuel du multilatéralisme, nous en sommes loin. » Pour les sociétés occidentales, le chemin passera nécessairement par beaucoup plus d’efficacité énergétique dans l’industrie et le bâtiment, un changement profond de la mobilité, lié à une révision complète de l’aménagement du territoire et de l’architecture urbaine pour des villes beaucoup plus denses, et, bien sûr, par l’apprentissage de la sobriété. « Plus nous tardons à anticiper un virage qui nous sera de toute façon imposé, plus ce sera complexe, conclut Jean-Marc Jancovici. Et il est d’ores et déjà difficile de penser qu’on évitera la totalité des chocs. »

ÉNERGIE / PIB

Un couple inséparable

Pour la majorité des économistes, l’élasticité du PIB par rapport à l’énergie est estimée à seulement 8-10 % car, En théorie, elle devrait être égale au coût de la facture énergétique dans la production. « Mais quand on étudie des séries temporelles longues de consommation d’énergie primaire dans une quarantaine de pays, dont ceux de l’OCDE, on observe que cette élasticité est très sous-évaluée et qu’elle tourne en fait autour de 60-70 %, indique Gaël Giraud. De sorte que, si la consommation d’énergie primaire devait baisser de 10 %, le PIB se contracterait en moyenne de 6 % (7 % aux états-Unis, 4 % en zone euro) avec éventuellement un retard pouvant aller jusqu’à dix-huit mois. » Cette estimation de la relation entre énergie et croissance est encore plus visible à l’échelle mondiale qu’à l’échelle nationale car, dans les pays importateurs comme la France, la consommation d’énergie est masquée par le biais des importations. « Depuis deux siècles et les travaux d’Adam Smith et de David Ricardo notamment, on pense que l’accumulation du capital est la clef de la croissance économique. Les économistes préfèrent donc regarder des prix et des quantités monétaires plutôt que des quantités physiques », remarque Gaël Giraud.

RÉSERVE DE PÉTROLE

Mais de quoi s’agit-il ?

Type de pétrole, taille des réserves, taux de retour énergétique… Si les études et les opinions d’experts divergent tant, c’est parfois parce que les bases, les variables et le vocabulaire employés ne sont pas les mêmes… Point sur les principales confusions.

Quand il est question de « réserves de pétrole », les deux termes sont sujets à confusion. Commençons par « pétrole ». Une première distinction est à faire entre pétrole conventionnel et pétrole non conventionnel. Le premier concerne le pétrole contenu dans une roche réservoir et exploité à terre ou offshore, mais avec moins de 500 mètres d’eau sous la plateforme. Pour certains spécialistes cependant, le pétrole situé à plus de 500 mètres d’eau (offshore profond) peut aussi être considéré comme conventionnel, grâce à l’évolution des techniques qui en ont facilité l’extraction. Dans la catégorie du non-conventionnel, il faut en effet placer tout pétrole nécessitant des techniques autres que la méthode traditionnelle de puits pétroliers ou impliquant un coût d’extraction supplémentaire. Il s’agit du pétrole prélevé dans les zones polaires, du pétrole dit de schiste (en fait de roche mère), des sables bitumineux et des pétroles extra-lourds. Certains experts y ajoutent également la production de liquides de synthèse, produits à partir des cultures (agrocarburants) et de gaz (GTL) ou de charbon (CTL).

Les différentes significations du mot « réserve » alimentent aussi les confusions. Les publications statistiques font généralement état des réserves prouvées dites « 1P » : il s’agit des quantités de pétrole dont les chances de récupération et de rentabilisation sont d’au moins 90 %. Les réserves dites « 2P » (prouvées + probables ou réserves ultimes) se réfèrent, elles, aux quantités ayant une probabilité égale ou supérieure à 50 % d’être économiquement exploitables. En pratique, la quantité extractible « la plus probable » est la réserve 2P. Enfin, les réserves dites « 3P » (prouvées + probables + possibles) désignent le volume maximum du pétrole qui pourrait être extrait, avec une probabilité supérieure à 10 % d’être économiquement exploitable. Toutes ces réserves doivent sans cesse être recalculées, parce que l’exploitation en cours les fait diminuer ou bien, à l’inverse, parce qu’elles peuvent augmenter grâce à la découverte de nouveaux gisements, la réévaluation des propriétés physiques des réservoirs, l’amélioration des techniques d’extraction pour récupérer une part plus importante du pétrole (actuellement ce taux est de 35 % en moyenne). Mais, dans certains cas, c’est probablement les surévaluations volontaires des compagnies pétrolières nationales – ou même d’entreprises privées – qui expliquent la hausse de ces réserves prouvées. Pour compliquer encore l’affaire, tous les pays ne déclarent pas la même chose. Les États-Unis déclarent les réserves prouvées, mais certains pays y additionnent parfois 50 % des réserves probables et même 25 % des réserves possibles. Dernière source de confusion : la non-prise en compte du TRE (taux de retour énergétique). Pour les premiers puits de pétrole (les plus faciles à exploiter), le TRE n’était pas loin de 100, autrement dit il fallait consommer l’équivalent énergétique d’un baril de pétrole (forage, pompage, etc.) pour en produire cent. Aujourd’hui, ce taux est descendu à un peu moins de 20 pour le pétrole conventionnel et entre 3 et 5 pour le pétrole de schiste ou les sables bitumineux (mais l’énergie consommée est souvent du gaz). Les puits de pétrole de schiste déclinent en effet très rapidement (moins d’un an) après leur mise en service. Il faut donc en permanence en forer de nouveaux. Conséquence de cet effort constant d’investissement : l’activité n’est globalement pas rentable et les trois quarts environ des compagnies pétrolières américaines dédiées à cette activité perdent de l’argent.

Sources : Jean-Marc Jancovici : https://jancovici.com/ ; Yves Mathieu ; Matthieu Auzanneau ; Connaissance des énergies : https://www.connaissancedesenergies.org/

AGROCARBURANTS

Encore une génération à attendre

Les agrocarburants pourront-ils un jour remplacer le pétrole ? « Ceux de première génération ne sont clairement plus une option pour le futur, indique Xavier Poux, agroéconomiste à l’AScA et chercheur associé à l’Iddri. Le colza, le blé ou la betterave ont un TRE (taux de retour énergétique) extrêmement faible. Par ailleurs, ils favorisent des monocultures régionales, ce qui affecte les rendements et fait monter le prix des denrées alimentaires. Enfin, leur empreinte environnementale est désastreuse en raison des engrais et des pesticides nécessaires à leur fabrication. » L’huile de palme a un TRE bien meilleur, mais sa production à l’échelle industrielle est indissociable de la déforestation : « Même si les palmiers destinés à fournir de l’énergie poussent sur des terrains non déforestés réservés à leur culture, comme le mettent en avant les défenseurs d’une huile de palme “ durable ”, cela ne fait que déplacer le problème pour d’autres cultures. »

Les agrocarburants de deuxième génération offrent comme avantage d’utiliser la plante entière et pas uniquement la graine. Le rendement énergétique à l’hectare est donc bien supérieur, mais l’impact environnemental est encore une fois problématique : « Ces plantes, comme le miscanthus, sont très vigoureuses. Mais, là encore, les monocultures épuisent les sols et seuls les herbicides de synthèse permettent de s’en débarrasser, poursuit Xavier Poux. En outre, pour que ces cultures n’entrent pas en compétition avec l’alimentation, il faut “ libérer ” des terres, c’est-à-dire augmenter le rendement des cultures alimentaires pour qu’elles prennent moins de place. » Là, surgit de nouveau la question de l’utilisation excessive des engrais et des pesticides. Le tout dans un contexte où le rendement agricole a atteint depuis de nombreuses années un plateau. Reste les agrocarburants de troisième génération, et notamment la production d’hydrogène à partir de micro-organismes comme des algues cultivées dans des piscines. « Ils permettraient idéalement de se libérer de la contrainte du sol. Mais ils n’en sont encore qu’au stade expérimental. »

EN SAVOIR +

EN SAVOIR +

1. Auteur du livre Or noir. La grande histoire du pétrole, prix spécial de l’Association des économistes de l’énergie (Éd. La Découverte, 2016), ainsi que du blog du journal Le Monde « Oil Man ».

2. Auteur du livre Dormez tranquilles jusqu’en 2100, (Éd. O. Jacob, 2015).

3. How Dependent is Growth from Primary Energy ? The Dependency Ratio of Energy in 33 Countries (1970-2011), G. Giraud et Z. Kahraman, Paris School of Economics (2014).

4. Auteur du livre Le Mensonge de la finance (éd. de l’Atelier, 2018), ainsi que du blog « Connaissance et pluralisme », ancien directeur de recherche et professeur à l’École des Ponts ParisTech, président du conseil scientifique de la chaire Énergie et prospérité.